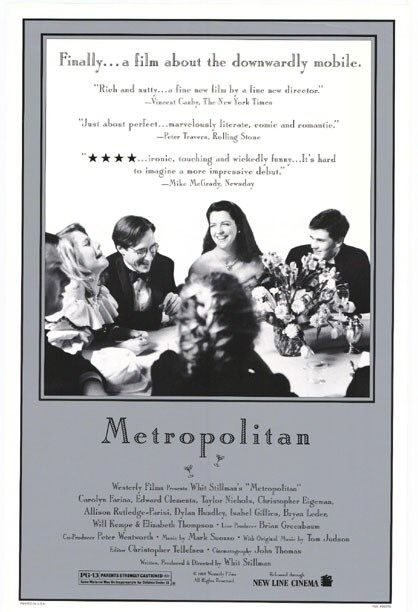

1990년 홀연히 나타난 위트 스틸먼의 데뷔작이다. 과작의 작가 스틸먼은 98년 세 번째 작품인 <디스코의 마지막 날들>이후 십년째 긴 침묵 중이며 지금 소개하려는 이 데뷔작에 나온 배우들 중에도 계속 배우 경력을 이어가는 이는 찰리 역을 맡은 배우 외에는 없다.(지금 imdb를 확인해보면 스틸먼이 신작준비중이라고 나온다.) 동일한 씬 내에서도 툭툭 끊어가는 연출과 미장센으로 인해 영화는 마치 한 편의 연극처럼 보이며 배우들의 연기도 계속 보고있으면 아마추어티가 물씬 나지만 영화는 지금봐도 참신한 소재와 맛깔나는 대사의 향연으로 90년대 미국 독립영화의 빛나는 성취로 남아있다.

시작은 이렇다. 뉴욕에 사는 평범한 젊은이 톰은 크리스마스가 얼마 남지않은 저녁 어느 부잣집 자제들의 사교파티에 우연히 초대받게된다. 유럽과 달리 계급이 존재하지않는 미국이라고하지만 거대한 저택에서 마치 피츠제럴드 소설에나 나올법한 이브닝 드레스와 수트를 입고있는 이들은 명백히 잘난 부모를 둔 상류계급 아이들이다. 여기에는 아직도 작위로 불리는 유럽에서 온 재수없는 도련님도 있고 프레피에겐 실패만이 예정되어있다고 굳게믿는 숙명적 패배주의에 빠진 샌님도 있다. 톰을 파티에 초대한 닉은 이들 중에서 정말 괴짜이긴하지만 프레피들의 속물근성에 심한 염증을 느끼기도한다. 몇 번의 파티가 계속 이어지면서 여자 주인공 오드리는 똑똑하고 착한 톰을 짝사랑하지만 톰은 알아차리지못한다.

과연 프롤레타리아와 부르주아는 진정한 친구가 될 수 있을까? 영화는 그것이 그리 어렵지는 않다고 말한다. 톰과 닉의 프레피 친구들은 영문학이라는 공통분모를 통해 소통을 시작한다. 그러나 아름다웠던 시절은 잠깐, 새로 사귄 연인과 살기위해 혹은 취직으로 친구들은 점차 하나둘씩 떠나간다. 그리고 언제나 톰의 든든한 지원자였던 닉은 자아를 찾겠다며 뉴욕을 떠난다.

초반부만 보면 영화는 계급간의 미묘한 차이와 그로인한 갈등 그리고 불분명한 계급간의 경계에 대한 탐구처럼 보이기도하지만 그보다는 좀더 시니컬하면서도 소박한 것을 얘기한다. 게다가 계급에 대해서는 아예 그 차이를 점차 지워나간다. 닉의 캐릭터는 부르주아라기보다는 자유로운 보헤미안이나 낙천적 염세주의자에 가깝고 톰은 전혀 소설을 읽지않으면서도 당당히 제인 오스틴에 대해 논평하는 스노브다. 여자 친구들 중 하나인 제인은 이제 유한계급의 가면 놀이에 싫증을 느낀다면서 이제부터 제대로 된 연애를 시작하겠다며 집에 놀러온 톰과 닉을 내쫓는다. 그렇다면 지금까지 이들의 관계는 과연 무엇이었단말인가? 그순간 이제 비로소, 아직도 어색하긴하지만 진짜 친구처럼 보이는 관계가 시작된다. 바로 톰과 찰리다. 혼자남은 톰은 자신이 오드리의 진심을 알아차리지못했음을 후회하고 그녀를 찾기위해 동분서주한다. 결국 연락이 닿은건 처음부터 톰을 탐탁지않아했던 찰리. 허공 위에 세워놓은 자기들만의 세계에 빠져있을뿐인 두 남자는 자동차 천국인 미국에 사는 성인이면서도 둘 다 운전면허가 없다. 친구들 중 아직까지 뉴욕에 남아있던 두사람은 함께 오드리를 찾아 재수없는 유럽 출신의 폰 네커가 살고있는 롱아일랜드로 떠나 말도안되는 소동극을 벌인다. 그렇게 영화는 뉴욕 메트로폴리탄에서 시작하지만 엉뚱한 곳에서 끝난다.

친구가 되기위한 조건이 반드시 비슷한 출신 배경과 문화적 인덱스의 공유일 필요는 없다. 지금 나의 곁에 아무도 없을때, 너도 나도 모두 혼자일때, 그러한 필요가 자연스레 친구를 만든다. 톰은 불연듯 오드리의 부재를 느끼고는 그녀가 자신의 옛날 러브레터를 모두 읽었다는 사실을 알고는 급작스레 그녀를 찾아나서고 그때 그의 곁에는 찰리만이 남아있다. 처음엔 껄끄러웠던 두사람이 마지막 모험을 감행하는 아이러니. 계급따위보다는 어쩌면 필요가 더 중요할지모른다는 어찌보면 나이브해보이는 이 천연덕스러움.

덧. 영화는 찰리의 입을 빌려 프레피, 부르주아등 자신들의 계급적 정체성에 대한 고민을 계속 늘어놓고있다(찰리는 스스로 같은 부류를 hubs라고 부른다). 아마도 스틸먼 자신의 경험과 생각이 많이 반영되었을 것으로 보이는 이 대목을 보고있으면 멀리는 우디 앨런부터 지금의 노아 바움백이나 케빈 스미스 혹은 리차드 링클레이터를 잇는 중간 역할을 했던 스틸먼의 위치를 가늠하게된다. 꽤나 수다스럽다는 점에서도 서로들 비슷하다.

메트로폴리탄

2008. 8. 26. 14:01

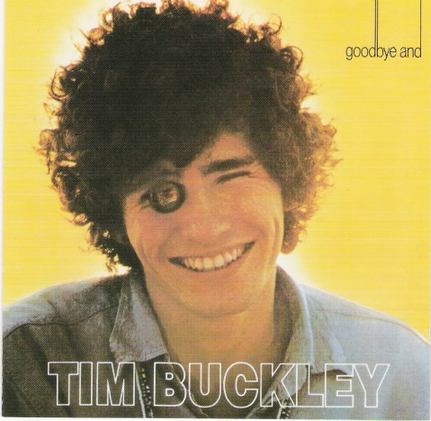

tim buckley, morning glory

2008. 6. 27. 23:45

morning glory

I lit my purest candle close to my

Window, hoping it would catch the eye

Of any vagabond who passed it by,

And I waited in my fleeting house

Before he came I felt him drawing near;

As he neared I felt the ancient fear

That he had come to wound my door and jeer,

And I waited in my fleeting house

"Tell me stories," I called to the Hobo;

"Stories of cold," I smiled at the Hobo;

"Stories of old," I knelt to the Hobo;

And he stood before my fleeting house

"No," said the Hobo, "No more tales of time;

Don't ask me now to wash away the grime;

I can't come in 'cause it's too high a climb,"

And he walked away from my fleeting house

"Then you be damned!" I screamed to the Hobo;

"Leave me alone," I wept to the Hobo;

"Turn into stone," I knelt to the Hobo;

And he walked away from my fleeting house

메모 - <비트겐슈타인의 조카>

2008. 6. 17. 00:42

부정적인 뉘앙스를 제거한 의미에서의 인간혐오자. 속된 세상의 비루함에 염증을 느끼는, 아니 그 이전에 그토록 비루한 세상을 만든 인간에 대한 베른하르트의 도저한 혐오와 부정에 독자는 자칫 거부감을 느끼기 쉽다. 그의 주된 비판은 인간 일반에서 시작해 그의 조국인 오스트리아로 좁혀지는데 위정자부터 예술가 동료까지 가리지않는다. 일체의 행갈이 없이도 구렁이 담넘듯 소재와 일화를 바꾸어가며 죽음 앞에 직면한 인간만이 가능한 초연함으로 어디에도 속할 수 없고 누구와도 친해질 수 없는 인간의 철저한 부정과 자기 혐오와 자기 저주가 이어진다. 일체의 대안이나 한줌의 희망도 없이 쉴 틈 없이 밀어붙이는 이런 태도를 위악으로 몰아붙이기는 손쉬운 일이겠으나 오히려 진정성은 꿋꿋이 제자리를 차지하고있다. 저자가 자신의 고결함이나 꼿꼿함 따위를 드러내려는 것은 물론 아니고. 어떻게해도 달라질 것은 없다는 숙명적 패배주의 안에 자신을 포함한 그 어떤 인간은 물론이고 그의 조국도 예외일 수 없는건 당연한 논리적 귀결일 수 밖에 없다. 철저한 회의와 부정은 대안 제시를 위한 필수 선행 과정이며 애초에 대안 제시는 예술가의 몫은 아닌 법.

수술을 받은 후 요양하는 과정에서 쓰인 소설임을 감안한다면 이 소설은 하루하루 스러져가는 육신에 굴복하지않으려는 강퍅하고 메마른 정신의 투쟁의 기록이기도 하다.

수술을 받은 후 요양하는 과정에서 쓰인 소설임을 감안한다면 이 소설은 하루하루 스러져가는 육신에 굴복하지않으려는 강퍅하고 메마른 정신의 투쟁의 기록이기도 하다.