레지스탕스, 독립투사, 의사, 열사. 이런 단어들에서 우리가 느끼는 감정의 대부분은 대개 한움쿰의 민족주의와 넉넉한 회고일 것이다. "엄혹한 시절이었으나 그때 목숨바쳐 항거한 그들이 없었다면 아마 지금쯤 우리는..." 그들에게 드리워진 영웅담의 휘장을 걷어내지않을때 우리 손에 남는건 또다른 전설과 신화 그리고 위인전이다. 이러한 일말의 영웅만들기도, 추억으로 회고하는 노스탤지어적 시선도 모두 거부하고 있다는 점에서 <그림자 군단>이 서있는 지점은 독특하다. 2차대전당시 실제 레지스탕스였던 멜빌은 폴 버호벤의 <오렌지 병사들>처럼 스릴만점의 무용담보다는 그시절 점령당한 국가를 위해, 정의를 위해 과연 우리는 무엇을 했으며 무엇을 하지않았고 또 무엇을 해야했으며 하지말았어야했는지에대한 나름의 뒤늦은 후회를 하고있다.

다시말해 영화의 초반부와 맨마지막에 자리한 두번의 배신자처형이 얼마나 다른 의미를 갖는지를 비교해보는것이 이 두시간반짜리 영화를 그나마 조금이라도 덜 피곤하게 보는 방법인 셈이다. 첫번째 처형장면. 안전가옥에서 조직의 젊은 배신자를 살해하는 장면에서 필립은 일말의 주저함도 없다. 다른 동료들, 특히 다른 젊은 신참 르 마스크는 심히 주저하지만 필립에게 배신자 처형은 재고해볼 가치가 전혀 없다. 반면 영화의 결말부에서 조직의 핵심인 마틸드를 죽여야하는 대원들은 모두 갈등한다. 조직에 대한 그동안의 그녀의 헌신을 모두 알고있는 우리가 어떻게 그녀를 죽일 수 있겠는냐는 의견과 그래도 조직의 안전과 유지를 위해서는 어쩔 수 없다는 입장은 어떤 선택도 쉽게 하지못하게한다.영화는 처음부터 끝까지 결국 내내 이 질문을 하고있다. 과연 그때 우리는 옳은 선택을 한 것인가? 과연 우리는 그시절 정말 현명했을까? 조직의 안전과 조국 해방이라는 목표를 달성하기위해 피도 눈물도 없어질수록 그들은 점점 더 목표완수와는 멀어진다. 형제를 눈앞에두고도 자신의 정체를 밝힐 수 없고 생각지도않은 곳에서 체포되고 배신자를 처형하지만 조직은 언제나 불안하기만하다.

살다보면 해야하는 어쩔 수 없는 불가피한 선택의 순간. 그 순간에 과연 우리는 정말 옳았을까? 우리는 그 찰나의 순간에 진실했을까? 목표를 위해 모든 수단이 정당화될 수 밖에 없을 때 우리는 과연 우리가 싸우고있는 적과 얼마나 다를까? 이렇게 말한다고 해서 영화를 결코 반전(反戰)영화로 오해하면 안된다. 오히려 이 영화는 지나치게 정직하고 꾸밈없고 강직해서 더 안타깝다. 그 순간을 내려야만하게만든 시대가, 결단을 내려야만 했던 사람들 모두.덧

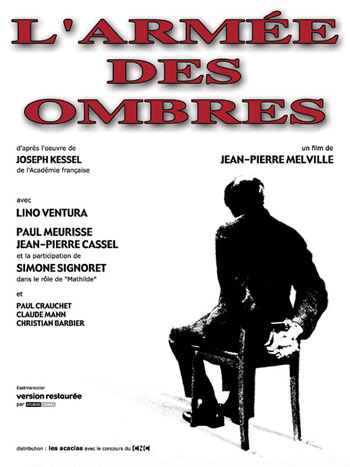

1. 장 프랑소아를 연기했던 미남 배우이자 뱅상 카셀의 아버지이고 모니카 벨루치의 시아버지인 장 피에르 카셀이 얼마전 세상을 떠났단다.

2. 어디선가뽑은 작년 미국국내개봉영화 탑텐 목록에 이 영화가 2위에 오르면서 다시 화제에 올랐다. 뉴욕 단관상영이었다고 들은 거 같은데 나온지 30년도 더 된 영화가 미국에서 소개되면서 다시 주목을 받으니 이것도 참. 그리고 올해 서울아트시네마에서도 완전판 상영을 했다.