뉴아메리칸시네마에 대한 나의 애정은 우선은 남성적 서사에 대한 선호에 기반한다. 진 해크먼, 잭 니콜슨, 알 파치노, 클린트 이스트우드, 제임스 칸, 존 보이트, 더스틴 호프만 등으로 대표되는 이 시절의 아이콘들은 하나같이 남성들, 그것도 자신이 마초임을 숨기지않는 당당한 남성들이다. 다분히 폭력적이며 반골적인 이 캐릭터들은 당시 시대의 공기와 거의 일대일로 호응하며 영화전체에 테스토스테른을 주입하고있다. 일반적으로 70년대 사회상을 읽어내는 텍스트로 기능하는 이 영화들의 저변에 흐르는 기류는 작품 내부에만 해당하지않아서 페킨파, 펜, 코폴라 같은 감독들이 매번 영화를 만들때마다 제작자와 겪었던 불화의 기록들은 삶과 영화가 구분되지않는 그 드라마틱함으로 인해 그들의 영화에 광채를 더하고있다. 그러나 이 시기 미국 영화들을 단순히 남성성으로만 한정해서 본다면 정작 이 남성성이 전면에 드러나게된 배경과 경로를 놓치는 격으로 사실 이것들이야말로 이 영화들이 지향하는 방향점이다. 그 모양새가 직접적인 액션물이든 아니면 '사회파 드라마'이건 심지어 멜로드라마이건 이 시절의 영화 속 주인공들은 모두 뭔가를 잃거나 곧 패배할 운명에 처해있다. 형사는 좀처럼 잡히지않는 범인 때문에 미치기 일보직전이고 성공하려고 상경한 젊은이들은 결국 죽어버리거나 애초에 이루어질 수 없는 연애를 시작하고있다. 스크린 바깥으로부터 기인한 이 상실과 열패의 정서가 거꾸로 고집센 창작자들에게 창조적 에너지로 전환한 점은 이 시절 미국 영화계에 단연 축복이 아닐 수 없다.

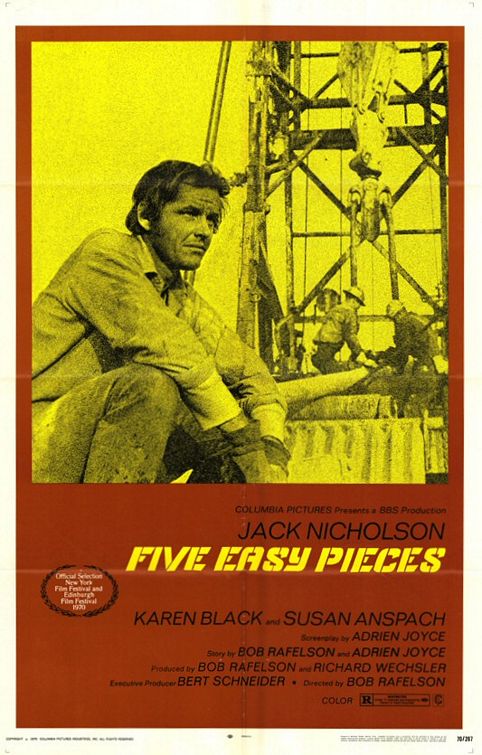

누군가가 이 영화를 한마디로 말해보라고한다면 '70년대 뉴아메리칸시네마의 태도를 오롯이 재현하고있는 영화'라고 하겠다. 줄거리는 특정한 상황설정이나 사건이 아니라 시간의 흐름에 따른 주인공 밥의 행적, 정확히는 방황의 연속으로 이루어져있다. 음악가 집안의 아들로 태어난 그는 자신의 의지와 무관하게 장래가 이미 정해져있는 답답하기만한 예술가 집안을 떠나 친구인 엘튼의 도움으로 유전에서 노동자 생활을 자처하고있다. 같이 살고있는 애인 레이엣에게는 이미 애정을 잃은지 오래지만 그렇다고 떠나지도못한채 갈등과 화해를 거듭하는 권태로운 일상을 영위한다. 이처럼 영화는 부유하는 밥의 심리 묘사에 집중하고있는데 자신이 진정 무엇을 원하는지를 알지못하고 근원을 알 수 없는 분노와 불만에 가득찬 그의 행동은 변덕과 충동의 반복으로 점철되어있다. 친구들 앞에서 레이엣을 무시하다가 사과하고, 버리다시피한채 그녀를 떠나려다 그런 스스로를 욕하고는 다시 돌아가 둘이서 같이 떠나고, 직장을 갑자기 그만두고는 고향으로 향하지만 결국 하나도 변하지않은 그곳에 적응하지못한채 다시 돌아나온다. 잠시 그곳에서 사랑하는 여자가 생기지만 그마저도 스스로 확신하지못해 포기한다. 이처럼 계속되는 밥의 변덕은 지금까지의 이 모든 과정을 집약한듯한 인상적인 마지막 장면까지 계속된다.

부모세대에 절대로 동화할 수 없고 이해할 생각도 없지만 그렇다고 아직 자신의 정체성도 확립하지못한채 흔들리던 당시 베이비붐세대의 가치관의 혼란을 절절하게 연기하고있는 잭 니콜슨 하나만으로도 이 작품이 걸작으로 칭송될 이유는 차고도 남는다. 한해전 <이지라이더>부터 이후 <차이나타운> <뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새> <여행자>등 으로 이어가던 그의 최전성기 시절의 명연을 볼 수 있다.

덧. 우리나라 비디오 제목인 <잭 니콜슨의 회색지대>나 <잃어버린 전주곡>도 충분히 좋은 제목 같다. 사실 아직까지도 이 원제목이 의미하는 바가 뭔지 잘 모르기도하지만.